- まちスポ仙台を知る

まちスポ仙台を知る

ABOUT

- まちスポ仙台とは(about/index.html)

まちスポ仙台とは

まちスポ仙台のビジョンやスタッフ紹介をご覧いただけます。

-

団体概要

理事紹介、情報公開、アクセスなどの基本情報を掲載しています。

- まちスポ仙台とは(about/index.html)

- 活動を知る

活動を知る

ACTION

- 活動紹介(activities/index.html)

活動紹介

まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。

-

ひろげる

既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。

-

うみだす

地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。

-

そだてる

若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。

- 活動紹介(activities/index.html)

- 交流スペースを利用する

- まちスポ仙台を知る

- 活動を知る

活動を知る

ACTION

- 活動紹介(activities/index.html)

活動紹介

まちスポ仙台は「ひろげる」「うみだす」「そだてる」の3つを軸に活動しています。

-

ひろげる

既に想いをもって活動を進めている方同士をつなげて、更なる活動の広がりをつくります。

-

うみだす

地域課題を新たな仕組みを生み出すことで抜本的・持続的な課題解決を目指します。

-

そだてる

若い世代のまちへの関心・興味をはぐくみ、次世代のまちづくりを担う人材育成を行います。

- 活動紹介(activities/index.html)

- 交流スペースを利用する

つながるみつける日記 ・episode9・

つながるみつける日記とは

みなさんこんにちは!

まちづくりスポット仙台でインターン生として活動している嶺岸ほのか(みねぎしほのか)です。このブログでは、まちづくりスポットで活動されている団体さんの想いやお困りごとなどを私なりの視点から発信し、団体さん同士がつながるきっかけとなることを目標としています。

「人と人のつながり」を大切にしながら、私自身も学び、成長する日々です。このブログを通じて、新しい発見や繋がりが生まれるきっかけになれば嬉しいなあと思います。

ぜひぜひ、この記事を読んだら、気軽に反応もらえると嬉しいです!

▶︎#学びをシェア

旦那さんと一緒に自家焙煎を行なっている「工房こひな」さんにお話を伺いました

「コーヒー屋なのに、実はコーヒーが苦手なんです。」

コーヒーが好きで始めたんですか?という質問答えてくれました。とっても驚きました。普通なら「好き」が仕事をつくることが多い。しかし、ここから始まる話は少し違った。

――最初に聞きたいのは、その「苦手」について。どうして苦手だったんですか?

「苦手、としか言いようがないんです(笑)。市販のコーヒーやカフェのものは、苦味や雑味が先に立ってしまって、飲めないことが多かった。ただ、主人の焙煎したコーヒーを試飲しているうちに『あ、これは飲める』というものに出会って。自分が飲めるコーヒーをつくれたら、同じように苦手な人にも飲んでもらえるのでは、と思ったんです。」

その気づきが、工房こひなの原点である。10年に渡る試行錯誤と、夫との二人三脚でここまで来ました。

趣味だった焙煎が仕事になるまで

しほさんとご主人は20年以上の連れ添いです。ご主人がコーヒー好きで、まずは趣味として始めた自家焙煎。最初は家で楽しむため、近所や犬のマルシェで友だちに配る程度だったという。それが徐々に評判を呼び、2年半前、しほさんはフルタイムの会社員を辞めて工房こひなに専念する決意をした。

「会社が合わなかったとか、体調を崩したとか、色々理由はあるのですが、正直なところ『もっとこの味を試したい』という気持ちが勝って。思い切って飛び込んだら、毎日が新しい発見でした。」

――自家焙煎はいつごろ始めたんですか?

「10年くらい前に主人が始めました。最初は全くの手探り。お客さんや本、ネットで学びながら、でも一番役に立ったのはお客さんの言葉でした。お客さんの方がよく知っていて、そこから作り方を学びました。」

手間を惜しまない「職人仕事」

工房こひなの特徴は「手作業にこだわる」ことである。大量生産の世界では機械が効率的だが、志穂さんたちは違う道を選びました。

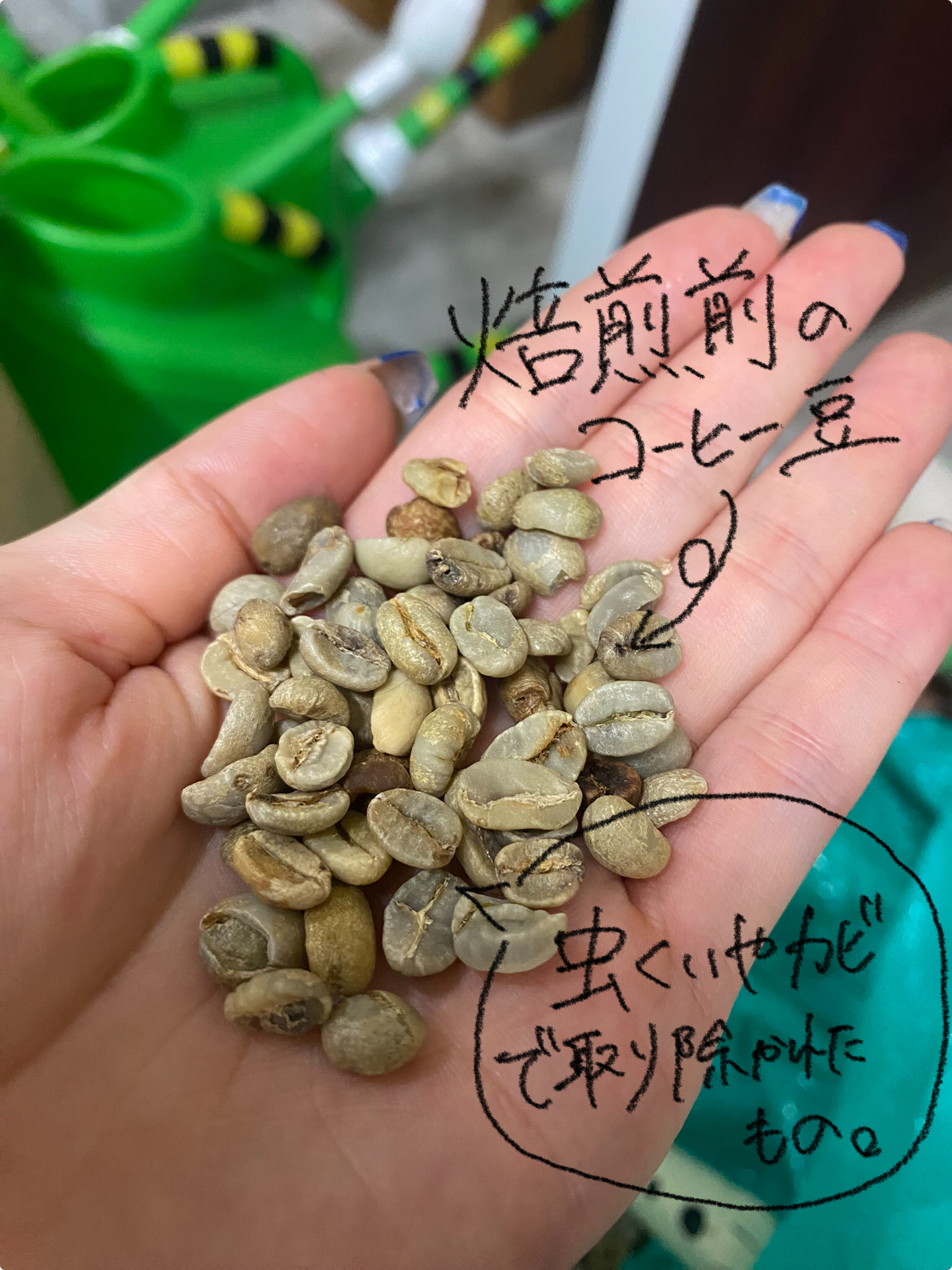

「焙煎前の選別はすべて手作業でやっています。薄緑の生の豆を広げて、虫食いや形の悪いもの、カビっぽい部分を一粒一粒取り除く。忙しい時は一日中その作業をすることもあります。」

この時間は、味を左右する肝だという。機械では見落とす細かい不良も、人の目と手なら見つけられる。結果として、こひなさんの一杯にはより深さを感じます。

「大量に売りたい気持ちもあります。でも『たくさん売る=機械化』では、この味は出せない。だから今の規模で、種類をたくさん用意して、場面に合わせたコーヒーを提供することを選んでいます。」

――夫婦で作業分担はありますか?

「そうですね。豆の前処理や選別は主に夫がやっています。最後の最終チェックも夫が行う。結局、誰かに全部任せるのではなくて、最終的には目で見て確認したいんですね。だから普段から二人でやるスタンスが続いています。」

オーガニックの背景にある「物語」

しほさんは、単なる商品の選別ではなく、生産者の「顔」や「物語」をつなげて売ることに価値を置く。豆ごとに写真やカードを添え、どの農家がどんな環境で育てたかを伝える。飲む人が背景を知ることで、味の受け取り方まで変わると信じているのだ。

「食べ物はストーリーと結びつくと、もっと美味しく感じる気がするんです。たとえ同じ味でも、『誰がどんな思いで作ったか』が分かれば、舌だけでなく心でも味わえる。」

実味わいの分かれ目–浅煎りと深煎り

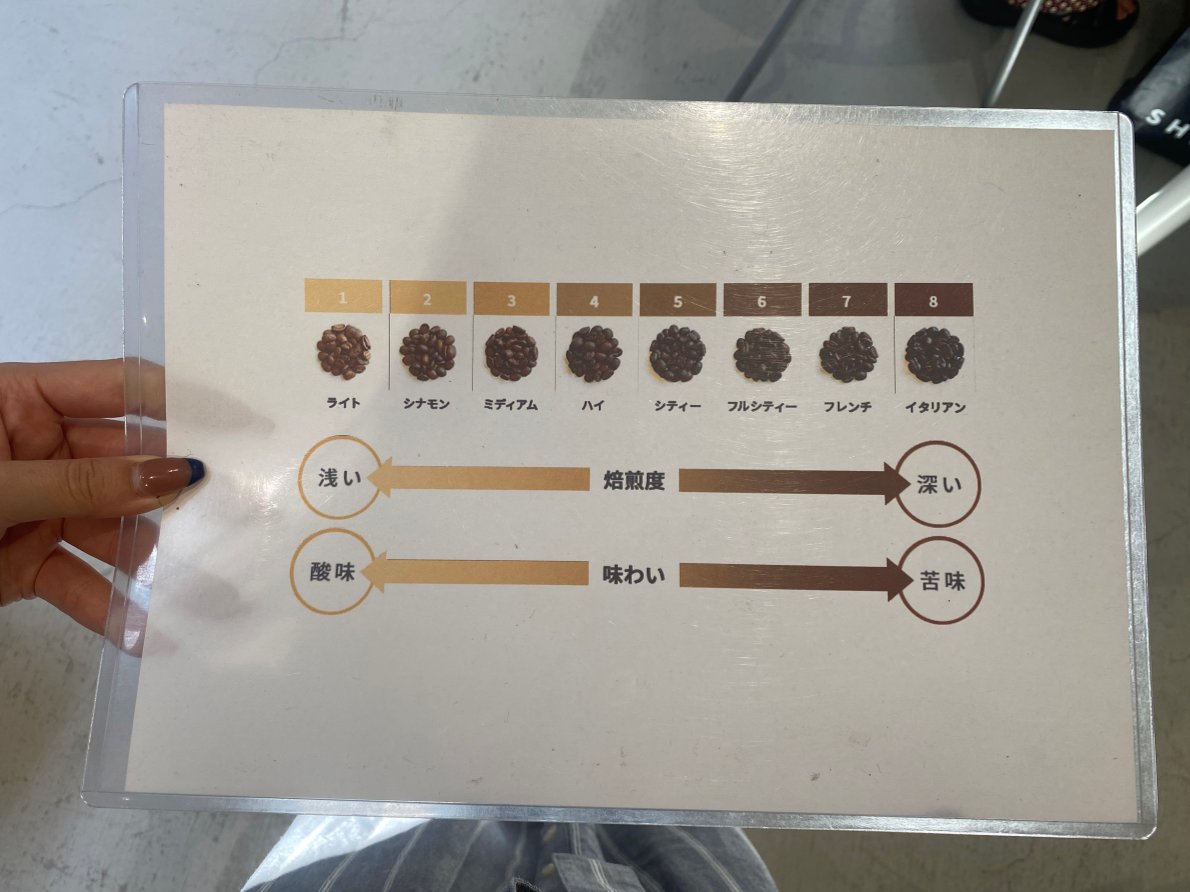

コーヒーは酸味がある方が好き!とよく聞きますが、苦味のあるコーヒーと酸味のあるコーヒーの違いがわかりますか?私は酸味のあるコーヒーが好きなのですが、しほさんはそれを「浅煎り」の魅力だと説明してくれました。

「浅煎りは、豆本来の果実感や酸味が感じられる。深煎りは苦味やロースト感が前面に出る。こひなのラインナップは数字で表しているから、慣れた人はぱっと選べる。でも初めての人にはこれはどんなシーンで、どんな食べ物にあるのかをおすすめします。」

ここでも「場面に合わせた一杯を届けたい」という考えが貫かれている。飲む人のシーンに寄り添った提案──それは単なるセールスではなく、生活の提案である。

小さな悩み、大きな誇り

出店を続ける中での悩みも本音で語られた。

「出店が多すぎてまとまった休みが取れない。『お休みします』って言えばいいのに、結局出てしまうんです。もっと売りたい。でも、前段階の手間に時間がかかるから、キャパシティが追いつかないこともある。」

それでもしほさんは「手間をかける価値」を疑わない。誰かを雇う選択肢もあるが、最後のチェックを夫がやりたいという気持ちから、なかなか踏み切れないという。職人の矜持とでも言うべきものである。

名前の由来、家族の背景

ふと、「工房こひな」という名前の由来が気になった。聞いてみると、しほさんのお家にはミニチュアダックスが二匹いて、最初に飼ったのが「トッティ」くん。

娘さんがカフェをやるなら「トッティ」にすると言ったので、コーヒーの方はもう一匹の名前「こひな」ちゃんを採って「工房こひな」になった。

今は「こひな」だけが活動しているため、トッティくんはちょっと拗ねているらしい。

実は、こひなさんのお家には猫ちゃんもいる。名前は「クロ」である。あるお爺さんから引き取ったというのだが、お爺さんが飼っていた子猫の頃は、黒っぽい色をしていたが、成長するとグレーに近い毛並みになったという。

コーヒーを飲みながら、ゆったりと聞きたくなるようなあたたかいお話の志穂さんの人柄を感じました。

実最後に–−「飲む人のためのコーヒー」を増やす

インタビューの締めくくりで、志穂さんはこう言った。

「人それぞれに『この時に飲みたいコーヒー』がある。香りを楽しみたい時、ほっとしたい時、作業のお供にしたい時……。そのシーンにぴったりの一杯を、うちで見つけてもらえるようにしたい。そして、豆を作る人の思いも一緒に届けたいんです。」

コーヒーはただの飲み物ではない。誰かの朝に寄り添い、話の間をつくり、遠くの農園の手仕事を私たちの口まで運ぶメディアでもある。工房こひなの一杯は、その橋渡しを静かに、しかし丁寧に行っている。

苦手が出発点となり、職人の丁寧な手仕事を経て、一杯のカップに物語を閉じ込める──そんなコーヒーに出会うとき、私たちは味だけでなく、誰かの人生の一部を受け取っているのかもしれない。

“つながるみつける”ポイント

最後に、しほさんが「こんな人とつながりたい」と語ってくれた内容をご紹介します。

・コーヒーが好きな人だけでなく、コーヒーが苦手な人とも出会いたい。自分自身が苦手から始まっているからこそ、同じような方の声を聞いてみたい。

・出店しているマーケットやイベントをきっかけに、人と人とのつながりが広がっていくことを楽しみにしている。

・「工房こひな」という名前を通じて、自分の活動や想いを知ってくれる人とつながりたい。

こうした言葉からは、しほさんが「コーヒーそのもの」だけではなく、「コーヒーをきっかけとした人との出会い」を大切にしていることがよく伝わってきます。

あなた自身は、コーヒーをきっかけにどんな人とつながってみたいですか?

「工房こひな」さんのお問い合わせ先はこちらから

作成・嶺岸ほのか

地域のみんなが主役。住宅エリアのまちづくりに

あなたも

寄付で参加しませんか?

まちスポ仙台は、仙台北部エリアを中心とした住宅地エリアが「選ばれるUPタウン」でありつづけるために、地域のみんなの想いや活動を日々後押しして支えています。まちスポ仙台への寄付で、ワクワクする地域を一緒につくりませんか?